Non giudichiamo la classe politica, governanti e rappresentanti, per quello che ha fatto o non fatto per fronteggiare la diffusione del virus. Qui non interessa. La giudichiamo perché, dovendo fronteggiare le conseguenze economiche della tragedia sanitaria, non è stata sfiorata dall’idea di razionalizzare la spesa pubblica, tagliare i rami secchi, fare economia dove possibile: insomma, di cominciare finalmente a porre ad effetto quella revisione della spesa invocata, proclamata, mai attuata. Eppure, la situazione sarebbe ideale per riconsiderare le troppe dissipazioni fatte con tanti buoni propositi e mettere un po’ a dieta lo Stato, pensando che, quando le cose vanno storte, bisognerebbe raddrizzarle con i risparmi anziché con i prestiti, rimediando agli errori ed eliminando gli sprechi. Chi giudica impossibile trovare nelle pieghe di bilancio circa otto miliardi stimati dal Governo per sovvenire la sanità pubblica e le attività economiche danneggiate dal virus? Risposta facile, purtroppo: la classe politica, pur giustamente pensosa delle sorti nazionali, ricorre infatti al debito pubblico per corrispondere ai bisogni determinati dall’epidemia.

Derogare al pareggio (si fa per dire!) del bilancio e al deficit pattuito con l’Ue, sembrano scelte necessarie nelle condizioni attuali. Ma non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo dimenticare che è proprio l’intera classe politica, di oggi e del recente passato, senza distinzione di destra, centro, sinistra, ad aver reso inevitabile quest’ultima tranche di debito pubblico, avendone accumulato così tanto in passato da non disporre più né dei margini di manovra né degli strumenti della finanza ordinaria e ordinata. Il motivo fondamentale che dovrebbe spingere una classe politica, degna del nome, a mantenere il debito pubblico basso in assoluto e rispetto al pil sta esattamente nel potersi indebitare ad agio nelle avversità inaspettate, invece d’esser costretta in giro a piatire prestiti come gl’insolventi ricorrono agli usurai. Se la temperie in cui siamo precipitati ci rendesse finalmente consapevoli almeno della verità insita nel terribile ammonimento di Hume «O la nazione distrugge il debito pubblico o il debito pubblico distruggerà la nazione», avremmo ricavato, nonostante tutto, un grande bene da un grande male.

In Italia però i guai producono di rado nel potere pubblico un moto di serietà, un ricorso alla responsabilità morale e politica, un atto impopolare davvero salvifico. Di norma alimentano piuttosto l’innata pulsione ad aumentare i tributi o le spese o, purtroppo, gli uni e le altre. Nel nostro caso drammatico, insieme al cospicuo aumento del debito pubblico sono state sgravate e rinviate alcune imposte e tasse, così il «pacchetto coronavirus» è parso «equilibrato» ai più levigati politici. Tuttavia gl’interrogativi restano, non meno drammatici. Davvero indebitarsi è inevitabile? E fino a quanto? E fino a quando? Siamo incamminati verso i duemilacinquecento miliardi di debito pubblico (euro 2.409 al 31 dicembre 2019!), eppure l’economia è ferma da ben prima del virus. Spendere per ripartire? Sono trent’anni che non accade. Spendiamo e non ripartiamo. Superata la tempesta, per ripartire davvero dovremmo aver acquisita la squillante lezione che ce ne viene: il basso debito pubblico non equivale a pitoccheria sociale, a grettezza politica, bensì costituisce l’indispensabile garanzia previdenziale di un popolo lungimirante, quali sono gl’Italiani individualmente, mentre collettivamente, ma per colpa anche propria, non riescono ad esserlo da decenni. Gl’indebitatori professionali, cioè governanti e rappresentanti egualmente improvvidi, non vedono altra via d’uscita che la solita. I vecchi buoni propositi non muoiono mai.

Pietro Di Muccio de Quattro

Dal quotidiano Il dubbio di mercoledì 11 marzo 2020

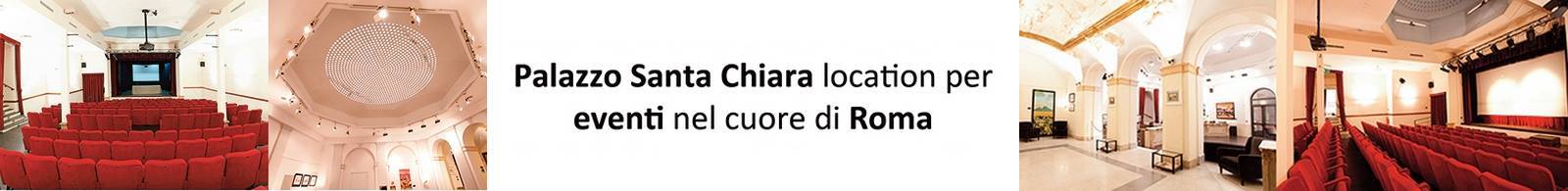

Nella foto: monumento a David Hume