Il caso Tortora non fu un errore giudiziario, evento deprecabile ma in qualche modo drammaticamente fisiologico nella dinamica del processo penale. Fu invece la difesa strenua e spregiudicata di una gravissima negligenza originaria, e con essa una tracotante prova di forza della magistratura italiana.

La procura di Napoli, infatti, si era fatta bastare il laconico inserimento di «Tortora Enzo, fedelissimo su Milano» nell’elenco redatto dal principale collaboratore di giustizia dell’inchiesta, un tizio gravato da precedenti per gravi fatti di calunnia, per arrestare il più popolare presentatore televisivo del momento. Arresto che non fu preceduto da nessuna – ripeto: nessuna – verifica dell’accusa: non una indagine bancaria, non un pedinamento, non una intercettazione: nulla. Subito le manette all’Hotel Plaza, in diretta televisiva pressoché planetaria.

Quando la difesa riuscì a ricostruire, dal buio del proprio incredulo sgomento, la storia della richiesta alla trasmissione «Portobello» di restituzione dei centrini da tavolo realizzati da un detenuto boriosamente «patrocinata» da quello squilibrato, e dunque il movente psichiatrico della calunnia, in quel preciso momento nasce il caso Tortora, tuttora il più indecente della storia repubblicana.

Una procura della Repubblica così espostasi a livello mediatico non poteva ammettere quell’incredibile azzardo accusatorio, ammissione che avrebbe demolito (come d’altronde era giusto che fosse) l’intera inchiesta. Entrava in gioco la credibilità, la intangibilità e alla fine dei conti il potere di una corporazione del tutto indisponibile a mettersi in discussione, che infatti si strinse tetragona in difesa dei propri colleghi partenopei.

L’innocenza di Enzo Tortora avrebbe significato la «colpevolezza» della procura di Napoli e la perdita di credibilità della intera magistratura italiana: inconcepibile, qui da noi. Ed ecco che, come d’incanto, si moltiplicano i pentiti disposti ad accusare Enzo, una quindicina tutti ospitati nella accogliente caserma Pastrengo, liberi di concordare le proprie accuse, in speranzosa aspettativa – diranno molti anni dopo – di più favorevoli trattamenti detentivi.

Ecco che il ritrovamento del nome e del numero di telefono del commerciante casertano Enzo Tortòna (perché anche il Fato ci mette del suo) nell’agendina dell’amante di un boss della camorra resterà per molte settimane la «prova regina» (scriverà la stampa, portavoce spudorata di quella procura) dell’affiliazione criminale di Tortora, che disperatamene chiedeva di verificare subito di chi altro potesse essere quel numero (senza prefisso!).

Ecco l’accorrere eccitato e frenetico di «testimoni» a caccia di una insperata e formidabile visibilità. Di qui la condanna annunciata, e uno scandalo interrotto solo da un collegio di giudici di appello straordinariamente coraggiosi, non disposti ad avallare ulteriormente una simile indecenza, poi seguiti dalla Cassazione.

Ma non bastarono quelle due sentenze, e nemmeno la coraggiosa presa di posizione – che pochi ricordano – di Magistratura Democratica che, all’indomani della incredibile archiviazione della pratica disciplinare solo formalmente aperta a carico di quegli inquirenti, con una clamorosa conferenza stampa a Napoli prese le distanze con una tale forza da farne conseguire la crisi della giunta di Anm allora in carica.

Non solo nessuna censura disciplinare fu sollevata, ma anzi solennemente il Csm promosse con encomio (sissignore: con encomio) tutti i protagonisti di quella vergogna.

Ecco perché quella di Enzo Tortora non è affatto la storia di un errore giudiziario: è invece la più impietosa rappresentazione di quale potere immenso e incontrastabile sia capace di esprimere in questo paese la corporazione della magistratura, soprattutto quella inquirente. Non una brutta pagina del passato, ma un monito dolorosamente attuale.

Gian Domenico Caiazza

Dal quotidiano il Riformista di venerdì 5 maggio 2023

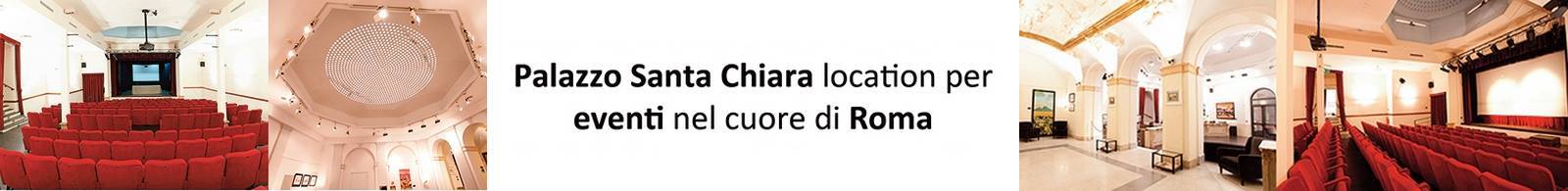

Nella foto: Enzo Tortora